1914-1918: les Jardot, une fratrie décimée au combat

L'EXPRESS Par Thierry Dupont, publié le 03/08/2014

Au début du conflit, Joffre exigeait des attaques coûteuses en hommes, comme ici, aux Eparges.

© L'Illustration

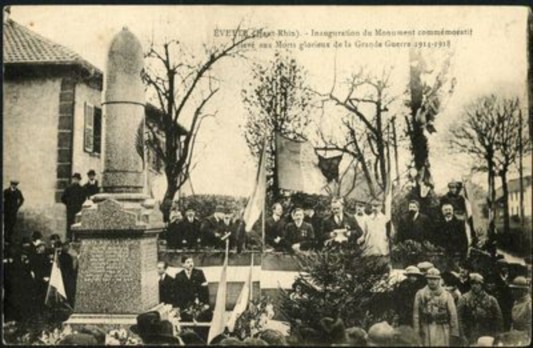

Au loin, un crêpe de brouillard recouvre les Vosges et, dans la plaine, les arbres sont couverts de givre. Ce 12 décembre 1920, il fait un "temps triste et moche" à Evette, note un journaliste de L'Alsace. Une météo de circonstance. On inaugure ce jour-là le monument aux morts de ce village de 700 habitants, à 10 kilomètres de Belfort. Erigé pour la somme de 12200 francs de l'époque, l'édifice représente un fier obus de 600 millimètres.

Notre dossier complet sur la Première Guerre mondiale

Autour de lui se pressent les officiels : le préfet Maisonobe, le député Miellet, le bien nommé général Baston, le curé Gousset, le maire d'Evette... Sans oublier la fanfare du 35e régiment d'infanterie de Belfort. Avec emphase patriotique et trémolos, tous rendent hommage aux 52 braves de la commune, tombés au champ d'honneur durant le terrible conflit qui s'est achevé deux ans plus tôt. Surtout, chaque orateur prend soin de s'incliner avec solennité devant le chagrin d'un homme présent dans l'assistance.

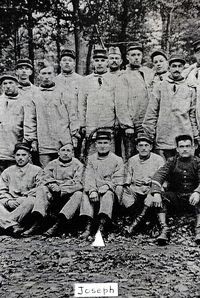

Joseph-Alfred (au centre) écrit avec optimisme à ses parents, à l'aube de la guerre.

© Collection particulière

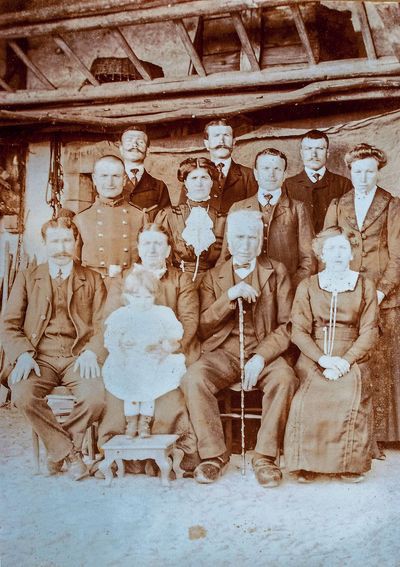

Appuyé sur sa canne, Jules Jardot écoute sans broncher. Ce vieux paysan a perdu cinq de ses six fils à la guerre. Cinq frères engloutis dans le tourbillon de 14-18, rayés d'un trait, comme autant de sarments de vigne qui ne repousseront jamais. L'un des tributs les plus lourds payés par une famille française dans cette épouvantable tuerie, qui coûta la vie à 1,4 million de nos soldats. Un conflit qui démarrait il y a un siècle, presque jour pour jour...

A l'été 1914, les Jardot sont pourtant loin d'imaginer le déluge de feu et de souffrances qui va bientôt s'abattre sur eux. De son mariage en secondes noces à Honorine Marconot, Jules a eu huit enfants : six garçons et deux filles. Né en 1881, Aimé, l'aîné, est déjà le père d'un petit Emile, qui a vu le jour en 1912, et son épouse, Marie, a de nouveau le ventre rond. Cinquième enfant de la fratrie, Eugène, 27 ans, attend lui aussi un heureux événement avec sa femme Emélie. Les deux frères ont quitté la ferme familiale pour s'installer un peu plus loin, dans le bourg.

Sans être riche, la famille cultive une dizaine d'hectares, avec des champs dispersés, faute de remembrement. Dans cette région sous-vosgienne aux sols argileux et acides, le blé ne pousse pas. Il faut se contenter du seigle et des patates, que l'on va vendre l'automne à Belfort. Il y a aussi le bétail, des vaches et des chevaux. Enfin, Evette regorge de lacs et d'étangs riches en poissons, comme le Malsaucy, ancienne propriété de Mazarin, qui accueille de nos jours le festival des Eurockéennes.

L'élan patriotique est à son comble

Mais, ce 31 juillet 1914, il faut s'interrompre au beau milieu des moissons : un messager dépêché de Belfort vient avertir le village de l'ordre de mobilisation générale, qui sera officiellement décrétée le lendemain. Après des semaines de tensions diplomatiques et de rodomontades martiales, la guerre pointe son nez pour de bon, et Belfort et ses environs se retrouvent aux premières loges : la frontière avec l'Alsace allemande n'est qu'à quelques kilomètres.

Evette inaugure le monument aux morts en forme d'obus, en 1920.

© Archives de Belfort

Village du Haut-Rhin jusqu'en 1871, Evette est l'une des 106 communes francophones du département qui n'ont pas été annexées à l'Allemagne lors du traité de Francfort. Fuyant le joug allemand, plus de 10 000 Alsaciens se sont installés côté français, où ils travaillent notamment dans les usines délocalisées de Mulhouse, comme la Société alsacienne de construction mécanique (SACM), la future Alstom. Depuis 1813, Belfort a été assiégée à trois reprises, et le lion monumental de Bartholdi, célébrant l'héroïque défense de la citadelle en 1870, est devenu un emblème national de la résistance aux "boches".

Chaque 14 juillet, de 20 000 à 30 000 personnes viennent d'Alsace y célébrer la fête nationale. A l'aube de la guerre, l'élan patriotique est à son comble, tout comme la ferveur militariste. "Ici, les dreyfusards se comptaient sur les doigts des mains, même chez les socialistes", souligne Jean-Christophe Tamborini, directeur adjoint des archives départementales du Territoire de Belfort.

Les six gaillards sous les drapeaux

Lorsque le garde champêtre d'Evette transmet l'ordre de rappel des réservistes, les frères Jardot abandonnent fourches et charrues et partent calmement accomplir leur devoir. De toute façon, le conflit ne durera pas, et ils seront bientôt de retour aux champs. Un dernier au revoir à leurs proches, et les six gaillards à fine moustache rejoignent à pied leurs cantonnements à Belfort. A l'exception d'Aimé, aucun ne reverra la ferme.

A leur arrivée, la ville est en pleine effervescence. En quelques jours, la garnison grossit de 7 000 à 70 000 hommes. Le commandement fait entrer 13 000 têtes de bétail pour nourrir la troupe, évacue les "bouches inutiles" que sont les femmes, les enfants et les personnes âgées. Les étrangers sont expulsés tandis qu'Autrichiens, Allemands et Alsaciens qui ne s'engagent pas dans la Légion étrangère sont internés. Voilà bientôt les Jardot stationnés aux Errues, à Roppe, dans des régiments composés

de Belfortains et de Franc-Comtois, où toutes les classes sociales sont encore mélangées. L'aîné, Aimé, et son cadet Jules se retrouvent au 42e régiment d'infanterie. Léon, né en 1885, et Joseph- Alfred, le benjamin des garçons, sont versés au 171e ; Eugène, le futur papa, au 172e. Seul Aristide, 28 ans, est affecté comme canonnier dans l'artillerie.

Le 2 août, à Joncherey, non loin de Belfort, le caporal Jules-André Peugot et le sous-lieutenant allemand Albert Mayer s'entre-tuent, premières victimes d'une guerre qui éclate. Les régiments belfortains foncent sur Mulhouse, qu'ils libèrent le 8 août, avant de l'abandonner à l'ennemi deux jours plus tard. En Haute-Alsace, la bataille des frontières est aussi furieuse qu'en Lorraine ou dans les Ardennes belges.

La famille décimée, ici autour du patriarche.

© Collection particulière

Aux premières heures du conflit, on s'étripe massivement, avec un jour funeste où l'on dénombre 27 000 morts français, le 22 août. Dans une carte postale écrite le 12 août à ses parents, Joseph-Alfred Jardot se réjouit "des pertes considérables" que subiraient les Allemands en Alsace.

L'enthousiasme est de courte durée. Fin août, les troupes du Kaiser enfoncent les lignes alliées en Belgique et obligent les Français à se replier sur la Marne. Repoussés, les Allemands tentent ensuite d'encercler Verdun. Envoyés fin septembre en renfort dans la Meuse, les 171e et 172e régiments d'infanterie débarquent dans l'enfer d'Apremont-la-Forêt. Ce sont les terribles batailles autour du saillant de Saint-Mihiel, aux mains de l'ennemi, et des Eparges, que relatera Maurice Genevoix.

"A cette date, le front n'est pas encore stabilisé, rappelle Jean-Pierre Verney, conseiller historique pour le musée de la Grande Guerre, à Meaux. La tactique employée par le général Joffre est alors celle du grignotage. Il s'agit de tenir l'ennemi en éveil par des attaques incessantes, mais coûteuses en hommes. A Apremont, les combats sont féroces pour gagner la lisière du bois." Peu après son arrivée dans le secteur, Léon Jardot est "tué à l'ennemi", le 27 septembre. La première victime de la famille avait 29 ans. Cinq jours plus tard, c'est son frère Eugène qui tombe au bois d'Ailly, dans la même zone. Né un mois plus un tard, son fils ne connaîtra jamais son père.

A chaque visite, la mère tombe en syncope

Partout en France, les familles, toujours plus nombreuses, reçoivent de funestes messagers. A Evette, le maire de l'époque, Constant Peltier, se charge du sale boulot. Un moment particulièrement pénible puisque, à chaque visite, confiera-t-il plus tard, la mère, Honorine Jardot, tombe en syncope. Le patriarche, lui, encaisse sans rien dire. Perclus de rhumatismes articulaires déformants, il continue tout au long de la guerre de travailler ses champs avec sa femme, ses filles, Marie et Othilde, et ses deux brus. L'armée met aussi parfois à leur disposition un auxiliaire pour les moissons. Une générosité toute relative puisque vient rapidement le temps des réquisitions militaires : il faut donner du bétail au nom de l'effort de guerre.

Début novembre 1914, la famille reçoit des nouvelles de Jules. Plus de peur que de mal. Dans sa lettre, il indique être en convalescence à l'hôpital de Besançon après une blessure à la jambe. Celle-ci est encore un peu raide, dit le caporal Jardot, qui espère, sans y croire, une permission qui ne viendra jamais. Pis, juste après la trêve de Noël, le maire Peltier reprend ses sinistres visites à Jules et Honorine.

Depuis 2011, une plaque apposée sur l'ex-maison familiale célèbre la mémoire de la fratrie.

© M. CAUMES/ANDIA POUR L'EXPRESS

Le 3 janvier 1915, Joseph-Alfred, le plus jeune des garçons, est touché par un éclat d'obus lors d'un violent bombardement au bois d'Ailly, là même où son frère Eugène est tombé en octobre 1914. Depuis des semaines, dans la boue et le froid intense qui règnent dans les tranchées, les troupes françaises tentent de prendre cette position qui leur permettrait de pilonner Saint-Mihiel. En vain. Dans une lettre au curé d'Evette, le lieutenant Sol raconte que "le soldat Joseph-Alfred Jardot est presque mort dans [ses] bras".

Malgré "une goutte d'alcool", la "respiration artificielle" et les "sels ammoniaque", le blessé n'a pu être ranimé, sans doute terrassé par une "commotion cérébrale très intense et un commencement d'asphyxie causé par le gaz de la poudre". Mais, contrairement à Léon et Eugène, dont les corps sont restés introuvables, Joseph-Alfred est enterré dans "un petit cimetière réservé aux besoins du régiment".

Le village s'émeut, on crie "assez!"

La macabre litanie continue. Trois semaines plus tard, c'est au tour d'Aristide l'artilleur de périr brûlé vif dans l'incendie de son cantonnement à Berny-Rivière (Aisne). L'heure de Jules Jardot viendra en juin : il disparaît lors des combats acharnés de la ferme de Quennevières, à quelques kilomètres de Compiègne. La première bataille du général Nivelle, où il inaugure le style dispendieux en vies humaines qui fera sa renommée au Chemin des Dames, deux ans plus tard.

A l'été 1915, neuf mois seulement après le début de la guerre, la famille Jardot est décimée. Seul l'aîné, Aimé, nommé caporal, est encore en vie, bien qu'il ait été blessé en décembre 1914, près de Mulhouse. Ses parents, anéantis de chagrin, mais aussi sa femme, Marie, se raccrochent au mince espoir de son retour. Dans le village, on s'émeut, on crie "assez !".

Selon les souvenirs des anciens, l'instituteur, M. Mullet, décide dès 1915 d'écrire au ministère de la Guerre. Il supplie d'épargner aux Jardot un nouveau traumatisme et demande le retrait du front du père de famille. Ce que le commandement militaire finit par accepter, expédiant le rescapé au fort du Salbert, à deux pas d'Evette. Une sorte d'Il faut sauver le soldat Ryan avant l'heure...

Conservée aux archives départementales de Belfort, la fiche militaire d'Aimé livre une version légèrement différente. Et moins glorieuse. En juillet 1915, son grade de sous-officier est cassé pour "faiblesse dégradante dans son commandement". Que s'est-il passé ? A-t-il appris la tragédie de ses frères ? Nul ne le sait. Mais il est dès lors détaché dans une usine de munitions d'Issy-les-Moulineaux, près de Paris, puis à la SACM de Belfort. Il retrouve alors son foyer, où l'attend une petite Marie, née en janvier 1915. Le malheureux n'en profitera que quelques années, avant de mourir en 1927. A Evette, une rumeur tenace évoque un suicide.

La croix de chevalier de la Légion d'honneur au revers

Après la guerre, le terrible sacrifice de la famille Jardot est officiellement reconnu par les autorités. Le 12 mars 1921, le député Miellet revient à Evette pour remettre au père Jules la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Une photo montre le vieil homme appuyé sur sa canne devant le monument aux morts, une casquette posée sur sa chevelure blanche, la fameuse médaille épinglée au revers du manteau.

La maison familiale, aujourd'hui un hangar agricole, et les descendants des Jardot.

© Communication Evette-Salbert

Privée de l'amour de tant de fils, sa femme, Honorine, n'aura, elle, que ses yeux pour pleurer. Sa belle- fille, Emélie, ne se remariera jamais, vivant de sa pension de veuve de guerre. Mais le sort s'acharne : en 1933, son fils décède à 19 ans, sans doute d'une méningite. Des deux filles Jardot, seule Marie fonde une famille. Après la Seconde Guerre mondiale, son fils, Léon Simon, forgeron et maréchal- ferrant du village, reprend la ferme.

Aujourd'hui, la maison de Jules et Honorine tient toujours debout, transformée en hangar agricole par leur arrière-petit-fils. Comme beaucoup dans la région, l'homme a gardé quelques terres et deux

chevaux, mais travaille comme mécanicien. Saigné par la Grande Guerre, le territoire s'est tourné vers Alstom, General Electric, voire Peugeot-Montbéliard pour assurer sa survie.

Ensevelie sous les horreurs des conflits suivants, la tragédie des cinq frères est peu à peu tombée dans l'oubli, même si des rues portent leur nom à Evette - qui a fusionné avec Salbert en 1972 - et à Belfort. Dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est un autre Jardot né à Evette, d'une branche éloignée, qui fait la fierté du village. Ami de Le Corbusier, Maurice Jardot reprend en 1956 les commandes de la célèbre galerie Kahnweiler-Leiris, à Paris, avant de léguer, en 1997, sa merveilleuse collection de Picasso, de Fernand Léger ou de Braque à la ville de Belfort.

A l'initiative de l'association "Il était autrefois... Evette et Salbert", une plaque sera finalement apposée en 2011 sur la maison natale des cinq frères, en présence des descendants de la famille. Simple illustration parmi tant d'autres du martyre enduré par les poilus de "c'te tiatodge" (cette quatorze), comme disaient, en patois local, les survivants des tranchées, dont Jules, Léon, Aristide, Eugène et Joseph-Alfred Jardot n'eurent pas la chance de faire partie.

Hécatombes familiales

Il n'existe pas de recensement officiel des familles les plus endeuillées par les combats de 14-18. Mais les Ruellan, des armateurs d'Ille-et-Vilaine, figurent à coup sûr parmi ces malheureuses. Sur 15 enfants vivants en 1914, cette famille catholique et nationaliste de Paramé, devenu un quartier de Saint-Malo, a perdu six fils au front et un septième après l'armistice, mort des suites de son gazage. Dès 1919, la rue où ils habitent est rebaptisée en leur honneur, et une plaque orne la maison familiale.

Outre les Jardot, plusieurs fratries ont perdu cinq garçons : les L'Estang du Rusquec, dans le Finistère, les Falcon de Longevialle, originaires de l'Isère, ou les Tramaille, en Saône-et-Loire. Durant la Grande Guerre, quatre des fils du futur président de la République Paul Doumer périrent au combat. Au musée de la Légion d'honneur, une vitrine est consacrée au sort des quatre frères Peignot, des imprimeurs parisiens, dont aucun ne revint du front.

En savoir plus sur : L'express